毛織物単衣の着物、そろそろ暑くて着る日はないだろうと洗濯しました。

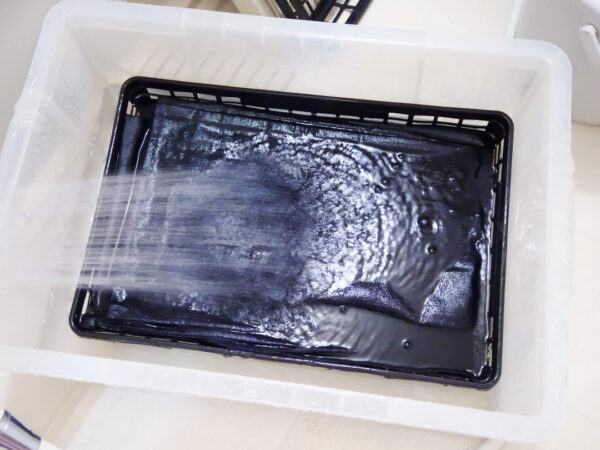

鉢用カゴトレーと衣装ケースを使った独自の洗い方です。

かごトレー、鉢トレー、育苗ケース、育苗トレー、などと呼ばれていて、花卉農家さんや花屋さんなど鉢ものを運搬するときに使われるものですが、鉢ごとに穴があるものではなく四角い籠状のものを使います。

『鉢用かごトレー』で検索すると出てきます。

似たようなものなら何でも良いと思います。

お湯の温度は40℃ちょっと。

今季は着る頻度が多かったので二回洗いますが、洗剤は一回目の洗いで石鹸水を使って短時間で洗い、その後二回目に中性洗剤で洗います。

この順番は大事!

着る頻度が少なくて、それほど汗などで汚れているわけではない時は中性洗剤だけで済ませています。

洗いは、洗剤溶液を入れた衣装ケースにかごトレーを入れ、上からもう一枚かごトレーを乗せ挟んだ状態で上下に動かして生地に洗剤溶液を通すように洗います。

揉んだり擦ったり、叩いたりしません。

軽く押す程度。

汗の汚れはこの程度で落ちます。

すすぎはしっかりとします。

浸けてのすすぎだけではなく、かならず水を通すようにして洗剤を流します。

毛織物なので柔軟剤を入れる方もおられるかもしれませんが、私の場合は皮膚に悪影響となる場合があるので使っていません。

籠状になっているのですすぎ水はそのまま落とせます。

絞るようなことはしないほうが良いです。

着物の生地は伸縮性のある生地ではないので、絞ると生地に変な癖がついたり縫い糸が切れるなど危険です。

洗濯機の脱水は、この毛織着物には使っています。

木綿、麻の着物の場合は脱水機は回転時間で数十秒程度、ザッザッザッザッザの音が小さくなり始めた頃に強制的に止めています。

干していると裾から少しポタポタ水が落ちる程度、そのくらいがシワを抑制しつつ程よい時間に乾きます。

天気の良い日に洗濯するのがよいですね~

毛織物なので、干してるときに多少シワがあっても勝手に消えます。

低温でアイロン使ってもよいですね。

◎注意

私の場合は、毛・綿・麻などは特定の職人さんや和裁士さんと直接話しをして、自宅洗濯前提で湯通し、湯のし、仕立てを行っていただいてます。

そのため、洗濯による伸縮や縫い糸の波打ちなどはありません。

※真似をして縮んだり縫い目が波打つなど不具合が生じても一切責任持ちません。