所沢市の所澤神明社へ行ってきました。

六月五日に所澤神明社で人形供養祭というのがあります。

私の家には母が残した人形があって、父はずっと処分できなかったようです。妹は数年前話した時は、「まだそのままにしておいて」ということでした。もちろん私も思うところあって処分というのはできませんでした。

今年のお正月に、父と妹、私が揃いましたので、所澤神明社の人形供養祭に納めてお焚き上げ供養してはどうかと提案したところ、「それがいい!」ということになりまして、今日、人形を納めてきました。

境内に人形殿というのがあって、そこにたくさんの人形が納められていて、きちんと飾られています。

いつもは人形たちを見かけても写真機は向けられないのですが、六月五日の人形供養祭は撮影しに行こうと思います。

※全てをお焚き上げするのではなく(大変な量らしいです)、消防上の関係などから人形の御霊を「あがもの」遷霊しそれを炊き上げるそうです。

境内ではシャクナゲが終わって、そろそろ紫陽花の花に色が付き始めていました。

一昨日都内では見頃になっているのを多く見かけましたが、所沢あたりまでくると標高もありますし、少し遅いようです。

※写真はクリック、またはタップすると大きく表示できます。

桶で育っているイネ。水田?桶田?

昨年の秋はこの桶水田でもちゃんと稲穂が垂れていました。

どんよりとした曇空でしたし、荷物があったので、写真機にレンズは標準ズーム一本だけ。

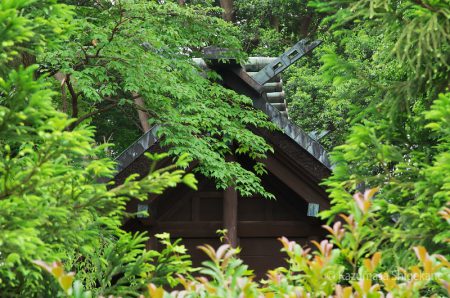

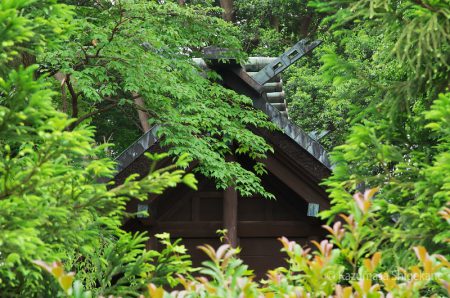

このもみじ、以前は、高木の影になっていたのですが、高木が剪定されたことで明るくなり、もみじの葉が鮮やかに見えていました。

葉を見ると桜の樹のよう。四月に撮影しに来た時に見落としてる。

外の道路からですが、木々の間から望む御本殿に被る桜の樹。ここもノーチェックでした。来年のお楽しみ。

七ヶ所も蚊に刺されるお土産いただいてきました(^_^;)

撮影地:埼玉県所沢市 所澤神明社

撮影日:平成二十八年五月二十八日

にほんブログ村