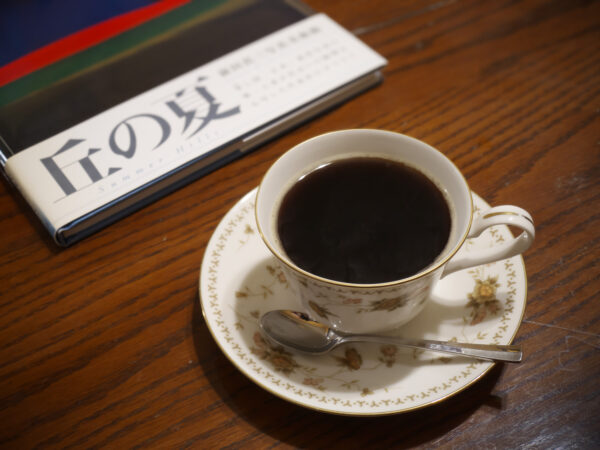

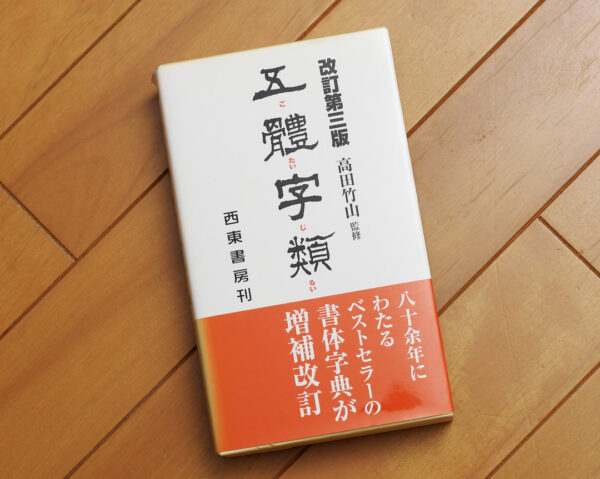

狭山市は新狭山駅から5~6分、ふらりと珈琲を飲みに行く『珈琲 泰山木』さんです。

小さな平屋の一軒家で昭和な雰囲気の店内はまさに隠れ家的なお店。

普段、自宅では自分で焙煎したマンデリンですが、ここではホッとする水出し珈琲を飲むことが多いです。夏は冷やしで、冬は温めていただきます。

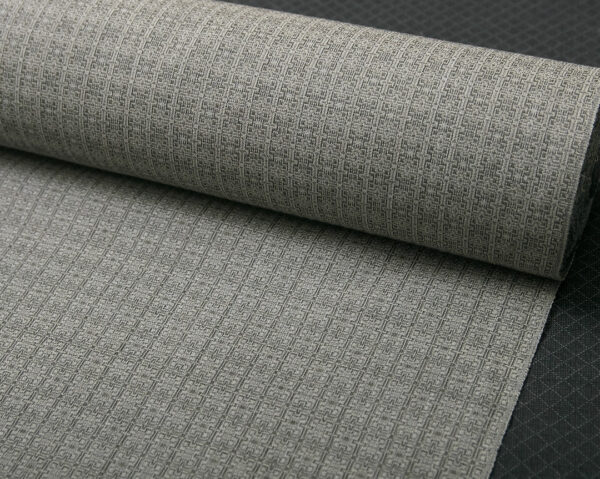

楽しみの一つは器。

社会的な風潮からあまり物を持たない人が多くなる中、趣味でもない限り多種の器を所有する人は少なくなっていると思います。

また、日常使う器は手軽で低価格なマグカップを使うことが多いのではないでしょうか。

お店によっては独自意匠で揃えたり、店舗の雰囲気に合わせたり、注文された珈琲によって器の意匠を変えたり...ご店主によって様々です。

お店で飲む珈琲の楽しみ。

お店の雰囲気、お気に入りの珈琲が決まれば器も楽しみたいものです。

柚子茶の器は地元の陶芸作家さんの作品で出てきました。

—

お店の雰囲気は昭和ですが、その雰囲気に合わない私です(汗

日本ブログ村に参加しています。

ぽちっと投票お願いします。