令和八年二月二十一日、二十二日、お江戸は新宿、中井駅周辺で行われている染の小道に行ってきました。

染の小道といえばこれでしょ…

とりあえず撮っておいた妙正寺川の反物展示。

撮った時、ちょうど曇ってしまいました。

—

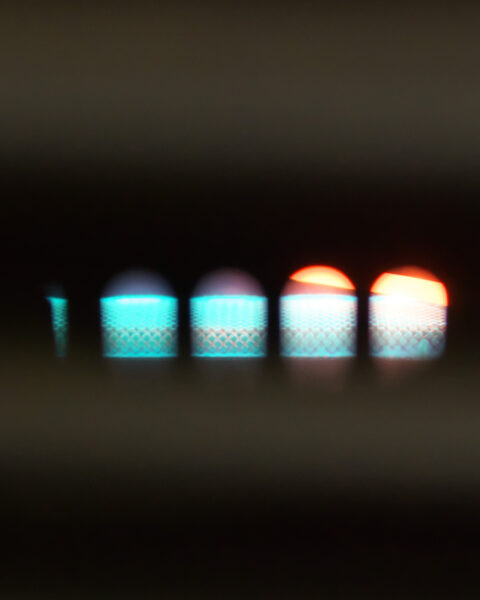

毎年楽しみな染めの里おちあい(二葉苑)さんの展示室。

年数回しか入ることができないですが、お気入りの場所です。

—

私の着物を洗い張り、仕立てをしていただいた柏屋染色さんが出店されていました。

染み抜きや直し、仕立てなど着物のお手入れについての相談を受け付けていました。

—

落合第五小学校の会場では東京手描友禅作家の熊崎和人氏の作品をじっくり鑑賞。

江戸名所図会の意匠作品で知られる作家さんです。

今回の作品は江戸の春の雰囲気が伝わる意匠でした。春はもうすぐですね~🌸

友人に後ろ姿で撮っていただきましたが、髷は綺麗に結えていたようで。。

—

道を歩いていたら臨時出店されているご店主(右)が髷を結われていることに気が付きました。

今回同行いたしました 友人(左)と三人で撮影していただきました。

友人は、疫病本多風の粋な髷型を結ってこられていました。

以前は、作品を意識して撮影しようとそれなりの写真機を持っていっていましたが、この数年は携帯端末付属写真機での撮影で済ませてます。

日本ブログ村に参加しています。

ぽちっと投票お願いします。