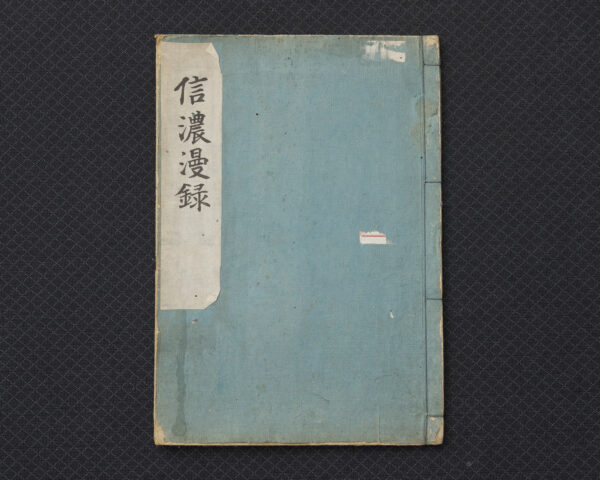

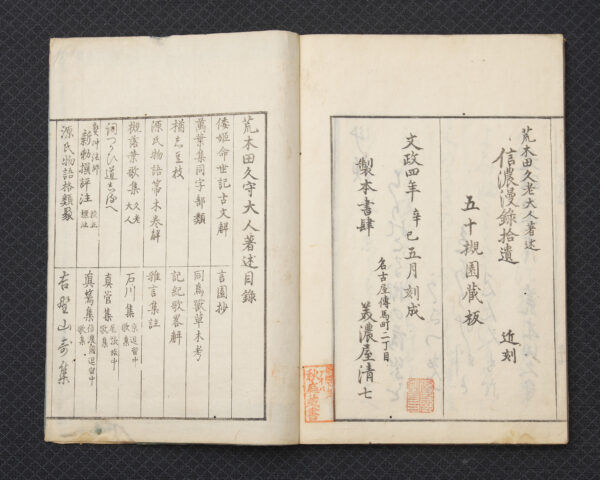

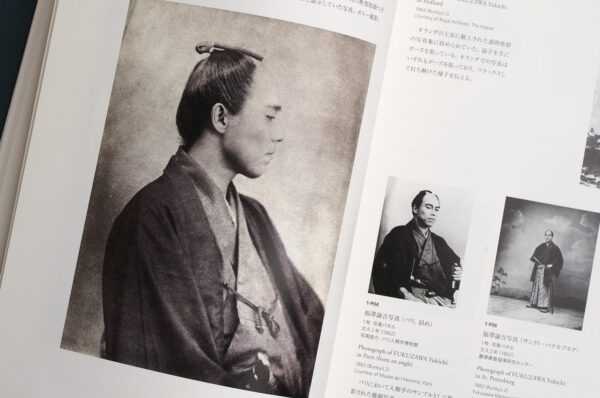

十年以上前、長野県長野市権堂の古書店で購入した文政四年(西暦1821年)発刊 荒木田久老・あらきだひさおゆ著の「信濃漫録」です。

数百円程度の価格で無造作に段ボール箱に入れられて売られていました。

荒木田久老と発行年を見て「こんな価格で良いの?」と思いながら衝動買いした記憶があります。

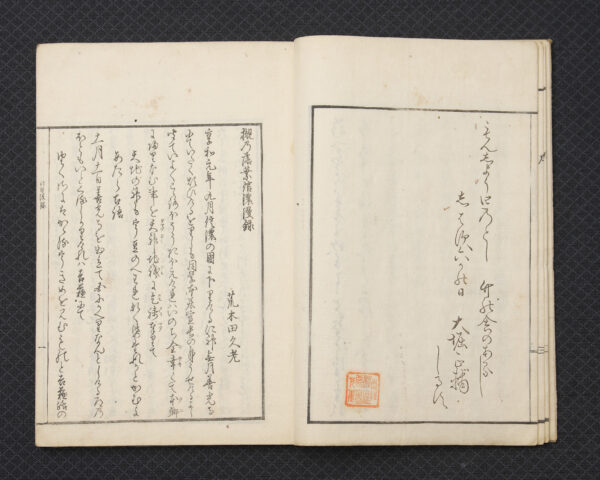

「享和元年九月信濃の国に下りけるに神無月善光寺にていたく煩ひける をりしも同学本居宣長の身うせけるよし聞て…」

本居宣長とは対立関係にあったようですが、確かに、本居宣長は享和元年(1801)九月に亡くなっています。

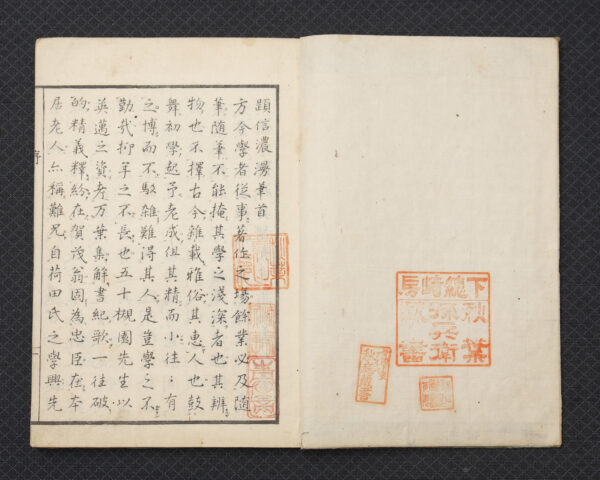

本は印や書き入れなどがあると価値が下がる(それで安かったのかも?)という話を聞いたことがありますが、私個人的には下総崎房秋葉氏蔵書の朱印も見どころで、秋葉氏は新田開発や江戸城普請の材木調達などで名を残している方らしく、そういった方がこの本を蔵書していたのかと思うと所有する楽しみが少し増えたような気がするのです。

茨城県の秋葉氏蔵書から時が流れ平成の時代(私が購入した頃)、冒頭の文章にある信濃の善光寺近くでの入手は不思議な縁を感じました。

享和元年(1801)に信濃を旅し善光寺へ参詣してから二十年後に発行された本ということになります。

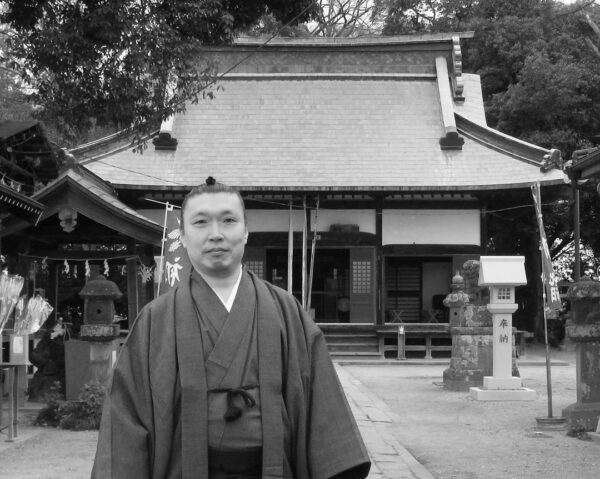

荒木田久老は江戸時代中期から後期にかけての伊勢神宮祠官、国学者、万葉集の研究など。

文化元年(1804)五十七歳で亡くなっています。

日本ブログ村に参加しています。

ぽちっと投票お願いします。