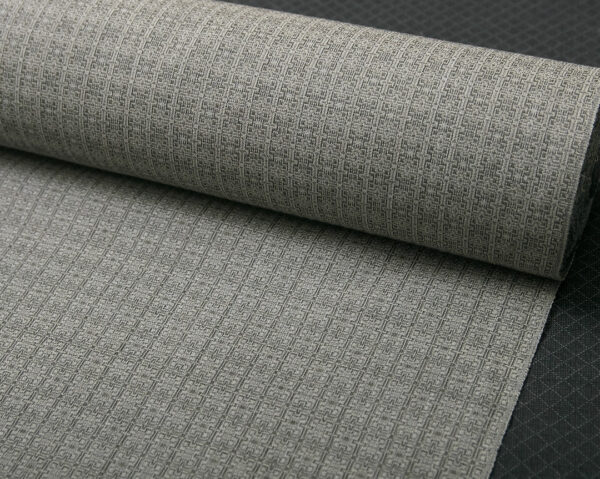

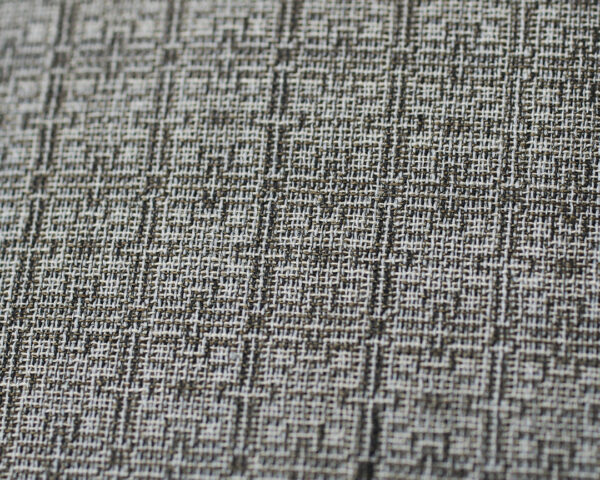

川越の『和紙の山田』さんで、白い水引、100本束を購入してきました。

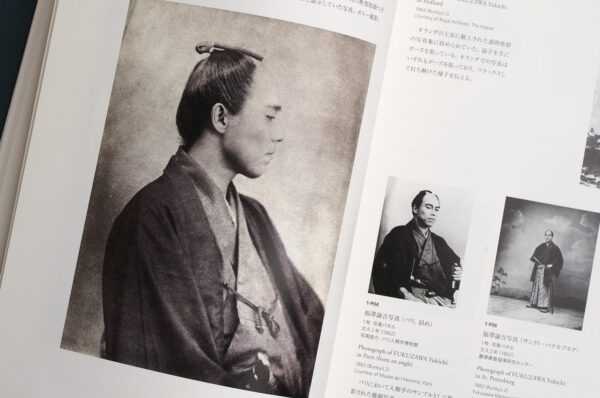

髷を結う時の元結紐として、以前、十本購入して試していたのですが、長さが90cmあり、好みの白さと太さで、締める時の力加減もわかってきて気に入ってしまいました。

※お店の方に撮影していただきました。店内での撮影許可、投稿許諾済みです。

この写真の時は白い水引で結っています。

古典的な気分?のときは飯田の鬼引き元結、雨の日など濡れる可能性がある場合は麻こより、、、と、使い分けようと思います。

写真に写ってるように、色に種類があるんですよね。

金とか銀とかキラキラしたのを使ったらマツ◯ンさんもびっくり???かと思って確認したらマ◯ケンさんは遥かその上✨️をいってました😂

水引の束の整然とした流れを見たら撮りたくなってしまい…

単純な配光ですが撮っておきました。

日本ブログ村に参加しています。

ぽちっと投票お願いします。