令和七年六月三十日 所澤神明社での夏越の大祓式に参列してきました。

十三時の式に参列したあと、十六時の本式と十九時の式は広報向けの撮影(仕事)を行っていました。

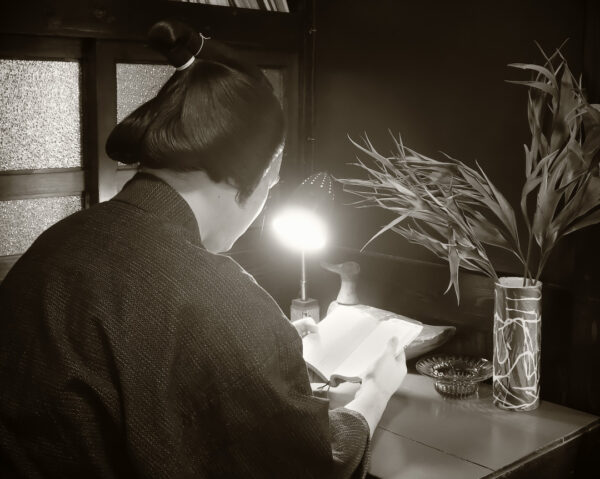

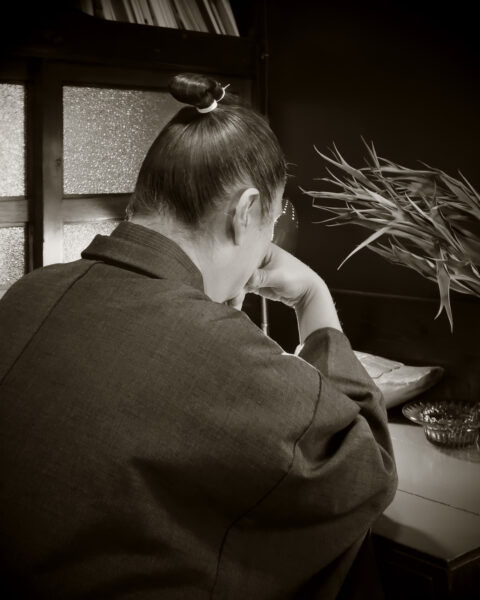

着物は綿麻白絣、軽衫袴、絽袖無し羽織、半襦袢は袖無しにしています。

撮影時は走ることもあるので動きやすく軽衫袴を付けていましたが気温は三十五度を超えて暑いのなんのってもう😓💦

へろへろで翌日は少々頭が重く、いくらでも水が飲めてしまうほど喉が渇き、

あ~、これが熱中症か~と自覚しました。

十六時の本式と十九時の式の様子は後に投稿します。

日本ブログ村に参加しています。

ぽちっと投票お願いします。