最近自主流行りな羽織紐の結びです。

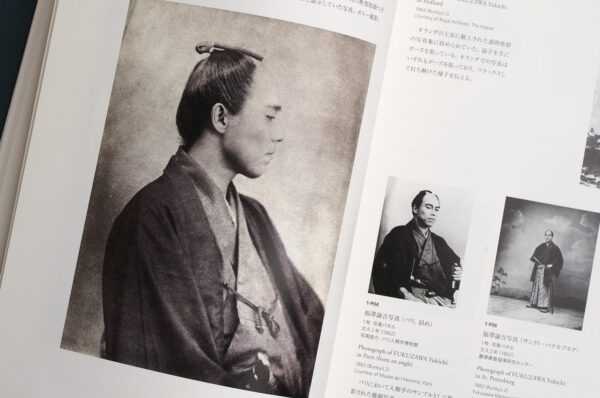

いちばん簡単な結び方なのですが、福沢諭吉さんの羽織紐の雰囲気を真似てみました。

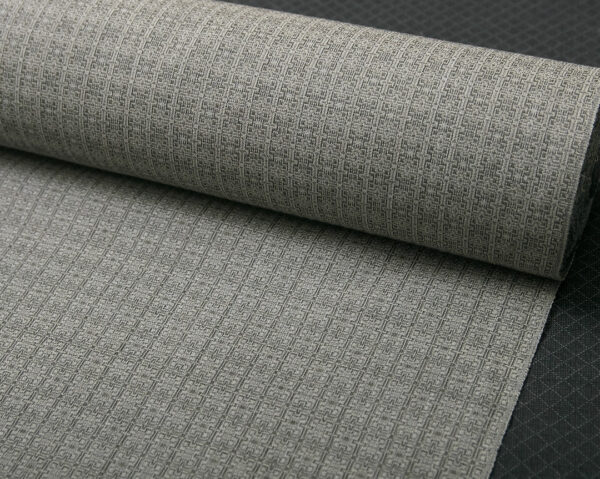

若い頃に購入した使い込んでいる羽織紐を使っています。

柔らかく織られた、または使い込まれてくたびれた羽織紐でないと近い雰囲気になりにくいです。

房側と輪側との比率を1:1程度にして房側を垂れさせています。

もう少し長い羽織紐が良さそうなのですが、現代の羽織紐は短いものが多いです。

なんてことのない、気取らない日常感のある雰囲気でとても良いのです。

日本ブログ村に参加しています。

ぽちっと投票お願いします。